電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介

2018.08.03

2018年1月のコラム「CAS構築手順について」で、CASを解説していますが、この手順の補足解説をします。

CASの構築は自主的であると思われていますが、個々の手順は企業の裁量で決められるものの、CASは法的要求事項です。

RoHS指令の第7条(製造者の義務)e項で「製造者は適合を維持するために、量産品に関する手順が整っていることを確実にすること。」が要求されています。

RoHS(II)指令はニューアプローチ指令になり、CEマーキングで適合性保証(順法保証)をします。適合性確認は第7条b項により、決定768/2008/ECの附属書II モジュールAの技術文書(Technical Documentation)の構成文書(elements)で、適合性の確証データが要求されます。

開発製品では各種試験データなどの構成文書(含む記録類)により、適合性が確認されますが、量産品についてもその確認された適合性が維持されるように手順が要求されています。さらに、第7条e項では「製品設計または特性の変更、電気・電子機器の適合を宣言する際に使用した整合規格または技術仕様の変更を適切に考慮すること。」と変更管理も手順化が求められています。

モジュールAの「3.製造」項では、「製造者は、製造工程とそのモニタリングにおいて、製造された製品が技術文書に対する適合と製品に適用される法令の要求事項への適合を確実にするために、必要なすべての措置を講じなければならない」として、量産手順とその量産品の適合保証を求めています。

企業の対応としては、これらの開発、設計や量産などの手順をISO9001品質マネジメント規格や社内標準規格などの手順に統合することが望まれます。

逆に言えば、ISO9001などに統合すればよく、新たな仕組みを構築するものではありません。これらの手順の文書化の程度は、例えばISO9001の6.2項(品質目標およびそれを達成するための計画策定)の目標に関する文書化の作成、維持や7.5項(文書化した情報)が参考になります。RoHS(II)指令の対応は、ISO9001 8.1項(運用の計画と管理)の運用計画(Operational Planning)に取り込み、8.2項(製品およびサービスに関する要求事項)以降の設計や製造プロセスなどを計画して管理します。

手順(書)の具体化では、主作業だけでなく補助作業や臨時作業なども対象とします。

EU RAPEX(緊急警報システム)1)では、RoHS(II)指令違反は2011年~2018年7月で20件です。その中で、玩具のリモコン自動車に使用されているはんだに鉛が0.36%含有しているとして、市場から回収命令が出されています(Alert number: A12/0302/14)。

はんだには昔から鉛を入れていますが、含有濃度は60%程度です。鉛フリーはんだは、不純物として鉛が0.05%(500ppm)程度入っています。摘発された濃度の0.36%(3,600ppm)は、はんだ製品自体ではなく、コンタミ(contamination)または偏析と推測されます。鉛フリーはんだには、不純物としての鉛を含有しており、総平均では500ppm程度ですが、作業管理、はんだ槽管理が適切でないと、部分的に鉛の濃度が濃くなることがあります。これが偏析と言われるものです。

コンタミや偏析への対応は作業工程管理が重要となります。

また、RAPEXでREACH規則に不適合とされ回収命令が出された事例で、玩具のプラスチック人形(ぬいぐるみ)にdibutyl pthalate(DBP)が0.14%含有しているとしてエンドユーザーから回収命令も出ています(Alert number: A12/0753/18)。

この原因は、使用材料がリサイクル材であった可能性もあります。購入材料の来歴も課題になります。

また、修理依頼や改造工事などの臨時作業の場合は、設計図面にない補助材料を現場で通販サイトから手配する場合が見受けられます。

例えば、線材を束ねるビニタイ、結束バンドなどですと、電気・電子用だけでなく園芸、農業用も市販されています。園芸、農業用は太陽光に晒されるので、電気・電子用と異なり鉛などが高濃度で含有していることがあります。現場手配品も管理対象となります。

設備や治工具からのコンタミなども含めるとなると、管理対象項目が無限に広がってしまいます。すべてが管理対象ですが、重点的に管理する工程(作業)と、一般的な管理を適用する工程(作業)に区分けすることも重要です。

すべての作業を厳重に管理するとよいと思えますが、作業担当者は緊張が継続するとミスを起こしがちです。重点を絞ることが、結果としては効果的になります。

この重点を絞る手法としては、食品業界で利用されているHACCP<HA(危害分析)とCCP(重要管理点監視)の仕組み>の手順の「7原則12手順」などが利用できます。

RoHS(II)指令の第16条(適合の推定)2項で「EU官報で通達された整合規格に則り、第4条規定の順守(特定有害化学物質の非含有)を確認するための試験、もしくは対応がされた、または評価がされた原料については、本指令に適合しているものとみなすこととする。」とされています。

RoHS(II)指令は、整合規格EN50581(有害物質の使用制限に関する電気・電子製品の評価のための技術文書)により、技術文書(Technical Documentation)を作成することを要求しています。EN50581は構成する技術文書の中の「材料、部品および/または半組立品に関する文書」として、必要とされる構成文書の種類を4.3.3項〈情報(Information)収集>で示しています。

4.3.3項の文書(情報)の種類は、4.3.2項(必要な情報の決定)により決定します。

材料、部品、半組立品に必要とされる技術文書の種類は、(4.3.3項のa)、b)、c)がand/orとなっていますので、すべて集める必要はなく)製造者の評価に基づくべきです。

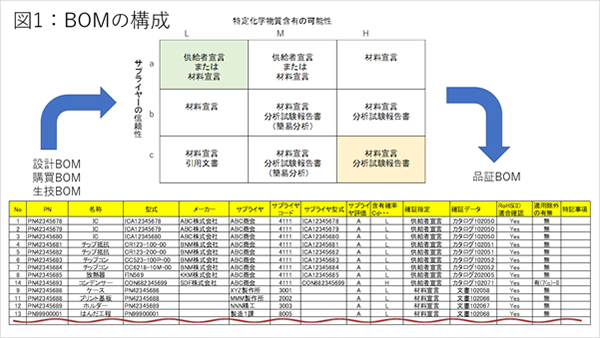

BOM Checkのガイド2)では、

a)とb)のマトリックスで、4.3.3項の情報の種類を決定することを推奨しています。このため、適合宣言をする製品の構成部品、材料の構成表(BOM;Bill of materials;部品表)を作成し、個々の部品についてマトリックスで評価して、情報の種類(技術文書)を確定することになります。

名称は企業により異なりますが、設計BOMで材質などの諸元、生産技術(生技)BOMと購買BOMと、サプライヤの信頼性からマトリックスで確証データを決めて、品証BOMに入れることになります。

CASの構成要素は、開発段階と量産段階のすべての工程になります。工程と実施すべき事項にRoHS(II)指令が要求していることを取り込む必要があります。

新商品開発から販売まで、次のような工程があり、RoHS(II)指令の要求への対応を具体化します。業種業態により異なりますが、一つのひな型をご紹介します。

(1)設計計画(新製品開発計画)

会社の経営計画や経営目標により新商品開発計画を策定します。この段階で、EUに輸出するのか、RoHS(II)指令の対象製品なのか、RoHS(II)指令の製品群は何か、用途などの基本的事項の確認をします。

ISO9001 8.1項(運用の計画と管理)の運用計画(Operational Planning)の策定をします。ただ、この段階では製品仕様などは粗々ですので、8.2項(製品およびサービスに関する要求事項)以降は、開発の段階に応じて追記していくことにします。

(2)構想設計とそのDR(Design Review)

構想設計で製品の骨格が確定しますので、適用される法規制の確認、ブルーガイド(The 'Blue Guide' on the implementation of EU product rules 2016)3)の2.7項(意図した使用/誤使用)を踏まえて、合理的に想定される用途の確認、合理的に予見できる誤使用の確認、適用される規格や基準値を確認します。これらが、詳細設計のインプット情報になります。技術文書(Technical Documentation)の構成(目次)を作成し、担当部署も決定します。

構想設計のDRはISO9001の“Review”に相当します。

(3)詳細設計とDR

構想設計を受けて、構成部品の設計まで行います。技術文書の構成により、文書や記録類(Technical Documents)を作成します。詳細設計のDRはISO9001の“verification”に相当します。製品によっては、試作や量産設計を行うこともあります。

(4)量産設計とDR

製品によっては量産設計と試作を行い、最終DRを行います。このDRはISO9001の“validation”に相当します。この段階で、量産手順を確定します。

技術文書(Technical Documentation)をまとめ、CEマーキングの適合宣言をします。

(5)量産と維持

量産手順に従って、量産を行い、サプライヤの評価の定期見直しや確証データの定期的見直しなどでCASの維持を行います。

購入している材料が製造中止で変更する、あるいは作業方法を変更するなどの4M(Man作業者、Machine設備・治工具、Material部品・材料、Method作業方法)変更があった場合は、その影響を評価する仕組みを入れます。

4M変更管理には、設計変更による変更を含めることになります。

RoHS(II)指令の要求事項を網羅するために、チェックシートを用意します。要求事項を自社手順書に落とし込みができたかの確認をします。

企業のCASはREACH規則や中国RoHS(II)管理規則などのRoHS(II)指令以外の規制法にも対応する必要があります。各規制法について同様に手順書に落とし込みをします。

なお、これらのチェックシートはダウンロードができます4)。

CASのフローを運用するには、基準が必要となります。構成部品類の含有の可能性の基準は次のような考え方で決めることもできます。

(1)プライヤから購入する部品類の含有の可能性

(i)素材

鉄板、アルミ板やゴムシートなどの素材はJIS規格、ミルシートやSDSで確認します。

例えばJIS材の規格は次です。

快削鋼 JIS G 4051 S45CL: 鉛(Pb) 0.10~0.30%

JIS G 4051 S45CS2: 鉛(Pb) 0%

附属書IIIの鉛の除外は0.35%ですので、0.35%を超える可能性は、JIS G 4051 S45CL>JIS G 4051 S45CS2です。この可能性をH、M、Lで表わしたり、点数化することになります。例えば、JIS G 4051 S45CL=リスク3、JIS G 4051 S45CS2=リスク0などとします。

銅合金(真鍮)は、JIS H 3250 C3604は鉛が3.7%ですがJIS H 3250 C68004は鉛が0.01%です。附属書IIIの鉛の除外は4%ですので、JIS H 3250 C3604はリスク4、JIS H 3250 C6804はリスク0とします。

CPSCは、次の樹脂には特定フタル酸エステル類を含有する可能性は低いとしています。

これら樹脂はリスク0とし、ポリ塩化ビニル(PVC)はリスク5などとします。

実際には、鉄材1:真鍮2:樹脂4などの素材間のウェイト付けによるリスク調整をします。

(ii)汎用材

ICなどの電子部品やユニットのような汎用品で、仕様が開示され市販品として購入できるものです。

この場合はメーカーの仕様書やカタログが利用できる場合があります。仕様書などでRoHS指令対応など記載していればリスク0とします。

市販ユニットにはCEマーキング対応している場合もあります。この場合はDoC(Declaration of Conformity :適合宣言書)の確認でリスク0にします。

(iii)仕様付購入品

設計図面により加工を依頼する場合です。

材料と工程のリスクが重畳します。

(2)作業工程のリスク

素材に特定有害物質を含有していなくても塗装などのように作業で特定有害物質を含有する可能性があります。例えば、次のようなリスク表を作ります。なお、記載のリスクは精査した値ではなく、考え方の参考用です。

なお、そのほかのリスクとしては、原産地国リスク、部品重量リスクや個数リスクなどがあります。

(3)ウェイト付け

リスクを数値化した例をお示ししましたが、項目内(塗装とめっきなど)と項目間(材料と工程など)のウェイト付けも必要です。

これを矛盾なく決めるのは難しいのですが、一対比較法などを利用し決定します。一対比較法はインターネットや成書で手法をご確認ください。

各項目のリスクを合計して、その合計値で、リスクをH、M、Lに区分します。

(4)サプライヤの信頼性

整合規格EN50581はサプライヤの信頼性(信用格付け)について、具体的に言及していなく、「発注部品の材料等」「発注部品の含有の可能性」「過去の実績」「検査結果」などを加味するとしています。

日本の商習慣からは、サプライヤはパートナーとして、上下関係としない考えが基本としています。サプライヤは簡単に代えることができないのが実態です。

したがって、サプライヤとは対峙する関係ではなく、サプライヤとの連携を強化し、法的要求事項の提供や教育を行い、サプライヤの信頼性を確保することが肝要です。

サプライヤの信頼性は、RoHS(II)指令に伴う要求を理解し、要求を満たす管理状態を維持できるかになります。

特定有害物質の非含有を管理状態に維持するためには、CASの構築が望まれます。多くの場合にサプライヤは中小規模事業者で、めっき、塗装、切削など単工程が多く、仕組みは複雑ではありません。

QC工程表で管理状態が確認できればCASにすることも可能です。

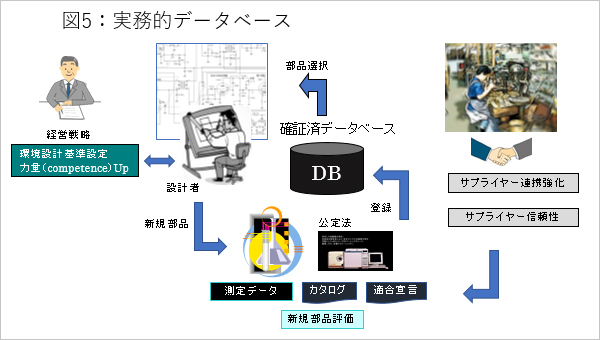

新製品を開発する都度にリスク評価を行い、サプライヤー評価を行い、そして適合確証データを集めるのは効率的ではありません。

予め適合性を確認した部品などを設計用データベースに登録をしておいて、設計者は、確証済の設計用データベースから部品等を選択するようにします。

設計用データベースに登録されていない部品などを使用したい場合は、新規部品採用申請を出して、前記の手順で評価し、適合性を確認できたら設計用データベースに登録します。

設計が終わるまでに適合性を確認する手順にするようにします。

多くの場合、新製品開発でも部分的に既存製品の電気回路やユニットを使用します。この電気回路やユニットの単位で、適合性確認済として設計用データベースに登録しておきます。階層型のBOMの場合はDRが効率的になります。

CASの運用上で、最も重要なことは、リスクによる順法管理を経営者の経営戦略とし、それを全社員が共通の認識にしておくことです。

CASの構築の方法や基準値の設定の方法を説明しましたが、スペースの関係で端折っています。分かりにくい部分は質問をお寄せください。

(松浦 徹也)

1)https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotifications

2)https://www.bomcheck.net/assets/docs/Guide%20to%20Using%20BOMcheck%20and%20EN%2050581%20to%20Comply%20with%20RoHS2%20Technical%20Documentation%20Requirements.pdf

3)http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18027/

4)https://www.tkk-lab.jp/